- 오두의 문화비평 -

http://blog.chosun.com/blog.log.view.screen?blogId=3199&logId=4033129

옥녀(玉女)의 진주와 선도(仙桃)의 복숭아를 든 선덕여왕(善德女王)

- 문무왕보다 앞서 해중능으로 간 선덕여왕(善德女王) -

- 신룡(神龍)과 인어(人魚), 머리빗는 '옥녀(玉女)' 신화-

- 파도에 세례되는 암초에 붙은 조개, 불두에 붙은 조개 -

*서라벌 유적들과 동짓날 일출 방향 향동지일출(向冬至日出) 라인

옥녀봉 - 첨성대 - 반월성 - 선덕여왕릉 - 대왕암(해중능)

*서수형토기(瑞獸形土器), 보물 제636호, 국립경주박물관

닭머리 용꼬리의 '계룡토기'라고 불러야야 옳다.

박혁거세 신화의 '계룡'은 미추왕릉의 '계룡토기'에서 이어져 있다.

* 서양의 계룡 '코카트리스'

http://www.roeljovellanos.com/cblog/

* 경북 영주 출토 금동 용두. 국립중앙박물관

'용두'라고 하지만 아래 그림에 보이는 '계룡' 계통의 코카트리스의 닭머리를 닮아 있다.

*國寶 60호 청자사자유개향로(靑磁獅子유蓋香爐). 국립중앙박물관

신라 때의 신룡이란 이런 형상에 가까웠을 것이다.

신룡(어룡)의 날개 모양은 가리비조개를 닮아 있기도 하다.

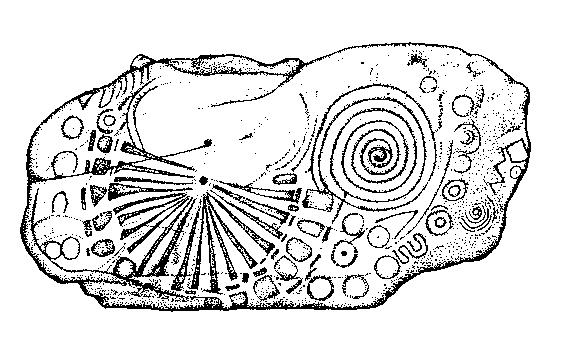

조개문양으로 보이는 아일랜드 크노스 거브스톤

Kerbstone 15 at Knowth.

http://homepage.eircom.net/~seanjmurphy/irhismys/newgrknow.htm

일본신화의 경우에도, 바다의 여신인 길상신모(吉祥神母)가 거하는 곳은 바다의 섬에서 파도에 깎여 들어간 동굴로 표현된다. 사가미현의 에노 섬의 동굴 사당에 있는 길상천녀 벤자이텐(弁財天) 여신을 순례 참배하는 안도 히로시게의 그림(1850년경)은 여신이 거한다는 동굴을 찾아가는 여인들의 순례를 그리고 있다.

*사가미현의 에노 섬의 동굴 사당에 있는 길상천녀 벤자이텐(弁財天) 여신을 순례 참배하는

여인들. 안도 히로시게의 그림. 1850년경.

이러한 섬은 그 자체가 하나의 거대한 조개를 의미하고 그 동굴 안에 진주처럼 여신이 거하는 이미지를 가지고 있다.

옥(玉)은 해신의 진주 즉 옥(玉) 구슬을 의미하고 산신에게서의 진주는 복숭아(桃)이다. 관음상의 손에 흔히 복숭아를 들고 있기도 하고 진주를 들고 있기도 하는 것은 이러한 산과 바다 양면의 여신을 표현하는 것에서 비롯되는 것이다. 이에 대하여서는 필자의 앞선 글 <여의주(如意珠)의 유래는 선도성모(仙桃聖母)의 복숭아였을까?>에서 볼 수 있다.

*복숭아를 들고 있는 길상천녀(吉祥天女).

浄瑠璃寺. 鎌倉時代 일본 国宝

*스페인의 산티아고 성당의 박물관에 있는 가리비 조개 세례 그릇

Museum and cloisters of the Santiago Cathedral.

Top of baptismal font with scallop shell motif.

http://picasaweb.google.com/lh/photo/d-zM1fJE6poLpCLe79kmLQ

특히 서양 기독교 역사에서 세례와 성모 마리아 전통에서 가리비 조개는 중요한 의미를 지녔다.

그것은 물세례 에서 성모사상이 바다의 여신의 영향을 그대로 가지고 있다는 것을 의미한다.

*가리비 조개 그로토를 배경으로 세례를 하고 있다. 15세기

Piero della Francesca Montefeltro Altarpiece 1465

Pierodella Francesca incorporated the scallop shell Pecten jacobaeus L. into his art.

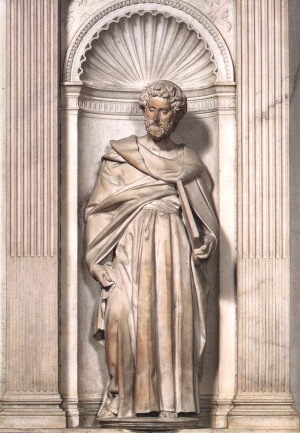

*미켈란제로. 광배와 같은 역할을 한 가리비 조개

Michelangelo Di Lodovico Buonarroti Simoni

(b. March 6, 1475, Caprese, Republic of Florence [Italy]--d. Feb. 18, 1564, Rome),

고전적 신화시대의 세례 형태는 어떠한 모습이었을까? 바다의 암초 또는 작은 바위섬을 파도가 씻는 모습일 수 있다. 동아시아의 바다의 여신 특히 수월관음 여신 등의 신화에서는 바다의 여신이 바위 섬의 작은 동굴 안에 거한다고 믿었는데 파도가 그 동굴 안을 씻는 것으로 받아들였다.

그 작은 바위섬에는 여신의 이름이 후대에 '신룡(神龍)이 나타났다 사라진다'는 식으로 표현되었다. 흔히 불교에서 '보살이 나타났다 홀연히 사라졌다'는 표현의 프로토타입은 이러한 신룡(神龍)의 순간적 현현의 신화적 배경을 가진다.

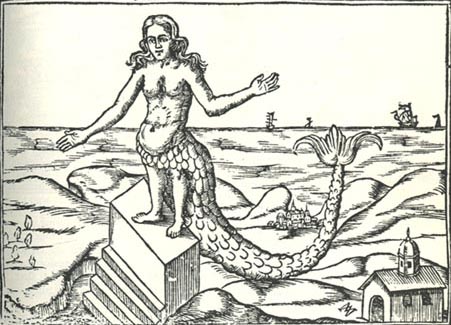

<삼국유사>에서 감은사 앞바다의 '섬'에 대한 기록에서 나타났다는 신룡(神龍)은 그 자체가 신과 용의 합체로서 (神龍) 현실화하면 서양식으로 표현하면 인어(人魚)가 된다.

서양의 인어(人魚) 신화는 동양의 신룡(神龍) 신화와 그 패턴이 똑같다는 것은 암초와 관련이 있다는 것과 반인반어의 형상에서도 같은 의미를 가진다. 따라서 감은사 앞바다의 해중능 바위섬에 사는 '신룡'은 여신이며 '인어공주'라고 할 수 있겠다.

신라 시조는 박혁거세로 되어 있다. 그러나 그 오랜 신화적인 배경은 선도성모와 알영부인의 여성적 성모신화가 막강한 고대 신라인들의 여신숭배의 신룡신화(神龍神話)에 바탕한다. 선도성모 또한 신룡(神龍)으로 숭상되었을 것이다.

박혁거세 부인인 알영이 태어났다는 계룡(鷄龍)은 신룡(神龍)으로도 기록하고 있다. 그것은 고대 기록에서 신룡(神龍)이 여신이라는 면에서 알영부인은 같은 여성적인 여신에게서 태어난 것으로 보아야 신화시대의 모계 계승의 의미에서 마땅한 것이다. 신화적으로는 선도성모(鷄龍)가 알영부인을 잉태시켰다는 필자의 주장은 모계혈통의 여-여 신화를 바탕하고 있는 것이다. 박혁거세 신화는 그러한 모계신화에 등장하는 지상의 지배자 신화로 나타나는 것이다.

이러한 구조는 앗시리아의 고대 여신인 세미라미스(Semiramis) 여신이 아타르가티스(Atargatis) 여신에게서 태어난 것과 같은 여 - 여 계승의 모계 구조인 것이다. 이들 앗시리아의 여신들은 서양의 인어신화의 원류 신화로 알려져 왔다.

*덴마크 코펜하겐에 있는 암초 위의 인어상

서양인들은 서양의 인어의 기원은 서양신화에서 찾지 않는다. 기원전 1000년경의 앗시리아 신화인 세미라미스(Semiramis) 여신에서 인어가 유래했다고 보고 있다. 세미라미스 여신의 어머니 아타르가티스(Atargatis) 여신이 세속의 목동을 사랑하다 못해 그를 죽였고 그 번민으로 호수에 뛰어들어 물고기가 되었다. 물결이 그 여신의 아름다움을 감추게 되어 그 여신은 결국 허리 위에는 사람이 되고 물이 찬 그 아래는 물고기가 되었다는 것이다.

The first known mermaid stories appeared in Assyria, ca. 1000 BC. Atargatis, the mother of Assyrian queen Semiramis, was a goddess who loved a mortal shepherd and in the process killed him. Ashamed, she jumped into a lake to take the form of a fish, but the waters would not conceal her divine beauty. Thereafter, she took the form of a mermaid — human above the waist, fish below. (인용: 위키피디아)

이러한 인어가 된 동방의 아타르가티스(Atargatis) 여신은 그리이스 신화에서는 데르케토(Derketo)가 되어 있으며, 바이블에서는 다곤(Dagon, the Fish God) 신상으로 표현되었다.

*아타르가티스(Atargatis) '인어'. 앗시리아 제국

*인어상의 고대적 표현 다곤(Dagon) 신상

http://www.bible-history.com/sketches/ancient/dagon.html

기원전 546년 밀레시안 철학가 아낙씨맨더(Anaximander)는 인류가 바다 동물에서 태어났다고 주장했다. 그는 아주 오랜 옛날 육지에서는 인간의 태아가 살아날 수 없었다고 믿었다. 이러한 고대 그리이스인들의 신화적인 의식은 20세기 과학에서 다시 해양원인류 가설(the Aquatic ape hypothesis)로 재조명받고 있다.

그리이스 전설에 따르면 알랙산더 대제의 누이 데살로니케(Thessalonike)가 죽어 인어가 되었다고도 한다. 항해자들이 바다에서 그녀를 만나면 데살노니케 인어는 한 가지 질문만 해온다고 했다. "알랙산더 왕이 살아 있습니까?"라는 것이다. 그때 대답은 "그는 아직 살아서 통치를 한다"라고 해야 그녀의 노기를 면할 수 있었다는 것이다. 만약에 다른 대답을 하면 그녀는 고르곤 괴물로 변하여 그 배를 풍랑에 던져버렸다는 것이다.

페니키아에도 허리 위는 여자이고 그 아래는 물고기인 동상이 존재해 있었다. 페니키아인들은 물고기를 신성하게 여겼으며 다른 육식은 해도 물고기를 전혀 먹지도 않았다고 한다. 그들의 신인 세미라미스 여신과 데르케토(Derketo) 여신이 물고기 모양을 했기 때문이라는 것이다. 그들은 세미라미스 여신이 비둘기(dove)가 되었다고 믿었다. 기독교의 세례 의식과 비둘기는 이러한 세미라미스 인어여신에서 배경을 가지고 있는 것이다.

이집트인들 중에도 상당수 사람들은 데르케토 여신에 대한 전통 때문에 물고기를 먹지 않는다. 오늘날 몽골인들의 전통에서도 물고기 기피 현상은 페니키아인들처럼 오랜 옛날 바다의 인어 여신 전통에 연결되어 있다고 볼 수 있다.

가야신화에서 쌍어신화는 앗시리아의 세미라미스 여신 신화에 연결되어 있다고 할 수 있다. 중국의 복희씨 신농씨의 상체는 사람이고 하체는 거대한 용(어룡)인 것도 앗시리아의 세미라미스 인어여신에서 유래한 것으로 볼 수 있다. 용과 물고기는 신화에서 호호환적인 아이컨이었다.

메소포타미아 문명의 오랜 인어여신에 대한 신화 전통은 나중에 서양 기독교 사회에서 오히려 더 많은 영향을 남기고 있다. 인어공주는 비너스 여신의 탄생과 가리비 조개에서 더욱 강력한 신화적인 배경을 가지고 있다. 가리비 조개에서 바다의 여신 비너스가 태어났다는 것은 고대 신화시대에서 세계적인 현상으로 나타난다.

<삼국유사>에 기록되어 있는 감은사 앞바다에 떠다녔다는 바위섬(해중능)에 신룡(神龍)이 나타났다는 그 신룡(神龍)은 여신이라는 것은 앞선 글에서 논했다. 더불어 신화에서 용(龍)은 물고기(魚)와 호환적이다. 쌍룡은 쌍어에서 나왔다는 것은 이미 필자가 오래전에 논했는데 아래의 글에서 참고할 수 있다.

인어란 사실상 복희씨와 신농씨 그림에 나오는대로 반인반사 즉 반인반어의 '인어'와 같은 형상으로 상체는 인간이면서 하체는 바다 동물의 몸을 하고 있는 신룡(神龍)의 신화이다. 서양의 인어신화는 그러한 면에서 동양의 신룡신화에 대하여 보다 현실적인 표현으로 사람과 물고기에 대비시킨 것이다.

인어라고 하면 단순히 덴마크 코펜하겐에 있는 암초 위의 인어상을 떠올릴 것이다. 그러나 서양의 '인어신화'에는 오랜 바다의 여신 문화가 이어져 오고 있다.

*16세기 켈틱 젠노르 인어상 의자.

16th century Zennor mermaid chair

켈틱인들의 16세기 젠너 교회(Zennor Church)에 남아 있는 인어상 의자는 6세기의 노르만인들의 것으로 알려져 있지만, 기독교 교회 안에 그대로 남아 있는 바다의 여신 문화이다. 폴란드 바르샤바 시티 상징이 되어 있는 것도 인어상이다. 그만큼 서양인들에게 바다의 여신 문화는 현대에까지도 깊숙히 남아 있는 오랜 신화시대의 전통이 이어져 오고 있다.

*사이렌카(Syrenka) 인어동상

A shield and sword-wielding merm

14세기이래 폴란드 바르샤바(Warsaw) 시티 상징인 인어동상.

*밴쿠버의 인어상. 카나다

The statue of "Girl in Wetsuit" in Stanley Park - not the Mermaid of Copenhagen.

밴쿠버 뿐만이 아니라 미국의 버지니아주 노르포크(,Norfolk) 시티와 버뮤다 지역의 해밀톤 시티의 심볼도 인어상이다. 서양의 인어는 단순히 동화가 아니라 메소포타미아 문명과 그 바다의 신화에서 유래한 것이다. 인어상은 머리를 빗는 여신의 모습으로 나타난다. 머리를 빗는 것은 화장의 의미 이상 여신 신화의 '세례'의 의미가 있다고 생각된다.

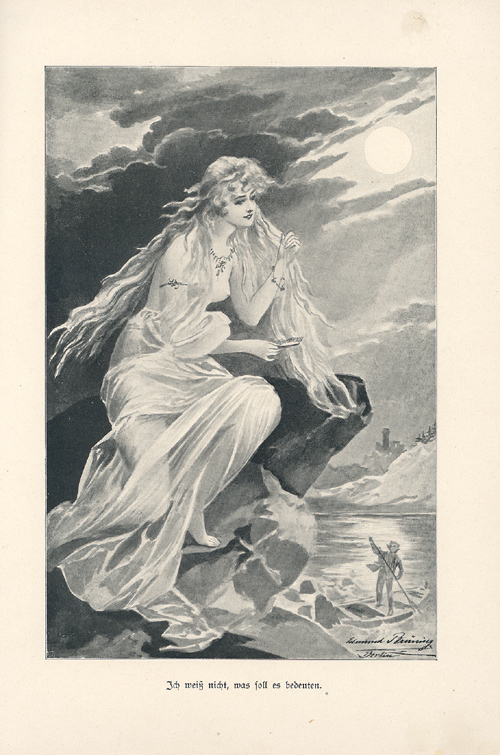

필자가 지난 80년대에 가본 적이 있지만, 독일의 라인강의 전설인 로렐라이(Loreley 또는 Lorelei) 언덕은 돌아가는 강물에 둘러싸인 바위섬처럼 생긴 가파른 절벽이다. 그 위에서 로렐라이 여신이 머리를 빗으면서 지나가는 뱃사공들의 배가 바위 벽에 부딪치게 했다고 전해온다. 로렐라이 전설은 그리이스의 사이렌(Sirens) 여신과 같은 유혹의 인어신화에 연결되어 있다.

로렐라이의 전설에는 여러가지 버젼이 있는데 그 중 하나가 어떤 처녀가 사랑을 이루지 못하여 그 높은 절벽에서 뛰어내려 자살하여 로렐라이가 되었다는 것이다. 지나가는 뱃사공들이 그곳 바위에 배가 자주 부딪치자 그 처녀 귀신이 그렇게 빠트렸다는 식으로 전이된 전설일 수도 있다. 우리의 전통 시골 연못에 빠져 죽은 귀신은 언제나 다른 사람을 그곳으로 유혹하여 빠트린다는 전설과 같은 맥락이다.

로렐라이 여신이 비록 바다가 아닌 라인강의 전설이지만, 그 지형은 남천 물도리동 절벽에 위치한 서라벌 반월성처럼 바다의 암초와 같은 물도리동에서 일어나는 것으로 되어 있다.

*라인강의 로렐라이(Lorelei) 전설

머리를 빗고 있다.

*바다의 암초처럼 생긴 물도리 구비의 로렐라이 언덕

로렐라이라는 뜻은 '중얼거리는 바위(murmuring rock)"라는 뜻이다. 강물 물결이 120미터 높이의 바위 절벽 아래를 치고 돌아갈 때 소리가 누군가 중얼거리는 소리처럼 들린다는 것이다. 바위 자체에 여신이 산다는 의미는 <삼국유사>에서 바위섬 자체가 움직이고 떠다니는 신격화된 바위에도 나타난다. 그러한 바위에서 가끔 여신(바다에는 인어) 또는 신룡이 나타나는 것으로 묘사되고 있는 것이다.

귀신이나 신화적인 여신은 머리가 길다. '산발한 귀신' 또한 그러한 신화적인 긴 머리털의 신비함을 말해주고 있지만, 다만 머리를 빗지 않았다는 면에서 여신이 아니라 귀신으로 표현되는 것이다. 귀신은 위협하고 여신은 유혹하는 차이가 그 머리의 산발과 빗는 차이에서 다른 것이다.

*머리 빗는 인어 그림.

옆에 전복조개 껍질이 있다.

Mermaid by John William Waterhouse

황진이와 같은 기생들이 가장 시간을 많이 들이는 일이 머리 빗는 일과 가채를 정돈하여 단장하는 것이다. 황진이 그림을 보면 가채 머리가 그래서 특징으로 그려져 있다.

나는 유교문화의 조선시대 여인들의 머리 장식을 보면서 특히 그 땋은 가채 모양의 구비구비 돌아가는 모습을 보면 고대 신라시대의 여신 신룡(神龍)의 용트림처럼 휘돌아가는 이미지가 남아 있다.

(1).jpg)

*황진이 초상화

땋은 머리를 가채로 올린 머리채의 꼬여진 모습은

신화시대의 여신이었던 신룡(神龍)의 용트림 이미지 잔흔이 있다.

황진이는 신라시대로 말하자면 여신이었으며 신룡(神龍)이었음을 그녀의 가채 머리의 용트림에 남아 있다. 땋은 머리를 가채로 올린 머리채의 꼬여진 모습은 신화시대의 여신이었던 신룡(神龍)의 용트림 이미지 잔흔이 있다.여신숭배는 그렇게 뛰어난 기생 문화 속으로 스며들어간 것이다. 조선시대 여걸 황진이는 신라시대로 말하면 옥녀(玉女) 여신과 같은 모습이라 할 수 있다.

그런 황진이에게서 인어신화와 같은 '머리빗는' 대신에 그녀의 '머리빗는 시'를 보는 것은 그 라인 속에 여신 신화적인 흐름으로 필자에게 느껴진다.

물에 머리를 씻고 머리가마를 정리하고 가르마를 타는 것은 다분히 하늘과 교호하는 의미를 가진다. 그런 면에서 단오날 창포에 머리를 감고 빗는 것은 여신신화의 제의적인 의미가 있다고 필자는 생각하는 것이다.

황진이(黃眞伊) 가 지은 시 가운데 하늘의 반달에 대한 그녀의 시는 '머리 빗는' 내용이며 신화적이다.

誰斲崑山玉(수착곤산옥) 곤륜산 옥을 빚어

裁成織女梳(재성직녀소) 직녀 빗을 빚었다가

牽牛離別後(견우이별후) 견우 가신 뒤에

謾擲碧空虛(만척벽공허) 하늘에다 버렸네

이 시는 흔히 이렇게 간단히 해석하고 만다. 그러나 필자는 황진이의 이 시에 대한 특별한 해석을 했던 글을 오래 전에 쓴 적이 있다. 이 시의 운은 단순한 한시의 운에 그치지 않는다. 견우가 다녀간 뒤의 허무함을 노래한 이 시는 어떤 면에서 직녀로 표현되는 여신신화시대가 남신인 견우신화시대로 인하여 허무하게 되었다는 의미가 깔려 있다. 그뜻이 오언절구 마지막 글자의 운인 네 글자 '玉梳後虛'에 함축되어 있다.

직녀(織女)란 본래 옥녀 여신에 대하여 남성의 부인 의미를 가진 의미로 여신을 비하시켜 남성의 아내로서 베짜는 여인의 의미로 차용된 여신 칭호라 할 수 있다. 본래는 옥녀(玉女) 여신(또는 산신)이었을 것이다.

옥녀(玉女) 여신은 고대 신선도가적 신화시대에 서라벌에서나 중국의 주자가 지은 무이구곡에서도 나오는 옥녀봉(玉女峰)에서도 알 수 있다. 신라의 주성인 반월성은 그 멀리 뒷산 옥녀봉(玉女峰)을 깃점으로 동짓날 해돋는 방향에 놓여 있고 그 직선상에 감은사 앞바다의 해중능이 놓인다. 옥녀(玉女)는 신라 신화에서 여산신이며 바다의 여신에 연결된 칭호라는 것을 알 수 있다.

조선시대 최대 여걸이었던 황진이는 그녀의 시에서 '옥소후허(玉梳後虛)'라고 미괄식 의미를 붙여 "옥녀가 머리를 빗은 후가 허무하다"는 의미로 미괄식 한시를 썼을 것이라 생각되는 것이다. 견우가 갔다는 것 또한 다시 스스로 독립해 있는 옥녀로 돌아가고싶다는 의미로 읽힐 수도 있는 것이다. 견우를 더 이상 기다릴 필요가 없는 본래의 권위있는 옥녀의 모습을 확인하는 의미라 할 수 있을 것이다.

견우직녀 신화에서 직녀는 견우에게서 '옷을 뺏기고 당하는' 이미지로 등장한다. 달밤에 폭포에 내려와서 목욕을 했다는 것은 바위에 걸터앉아 보름달 달빛 아래 머리를 빗는 이미지로 형상화될 수 있다. 이런 경우 로렐라이 언덕에서는 '견우'(뱃사공들)가 도리어 당하는 모양새와 정반대의 구조를 보이고 있다.

하늘나라에서 내려온 직녀는 '옥녀'와 같은 모습이다. 이때 '하늘나라'는 폭포수 위쪽 높은 산봉우리를 말하는 것이지 현대 개념의 푸른 하늘 위가 아니다. 폭포수 위 절벽 언덕 위에 별이 있고 달이 있고 그 산봉우리가 그대로 옥녀봉이며 옥녀는 그 자신 '옥황여제'이다.

옥녀봉은 하늘나라이고 견우가 사는 곳은 나무하고 베짜는 곳으로 그곳에서 아들 둘을 낳고 '옥녀봉'으로 올라간 직녀는 바리데기공주 신화 프레임을 가지고 있다.

바리데기 공주가 저승에 들어가서 저승 문지기와 혼인하여 그곳에서 아들 일곱을 낳고 함께 이 세상으로 나와 부모님 병을 고쳐주는 것으로 해피엔딩을 하고 있다. 바리데기 신화에서 저승 문지기 남편이 이 세상으로 따라 온 것처럼 견우도 두레박을 타고 직녀와 아이들이 간 곳으로 따라 올라간 것으로 나타난다.

그런 면에서 신화적으로는 하늘(옥녀봉)에서 날아 내려온 직녀는 머리빗는 인어 즉 신룡의 여신 이미지를 가진다. '머리 빗는 여신' 이미지는 유명한 로렐라이 신화에도 등장한다. "머리 풀고 하늘로 올라가는 연기"에 대한 수수께끼가 의미하는 것도 여신과 머리빗는 것에 연결되어 있는 신화적인 배경을 가지고 있다고 생각한다.

그런 옥녀가 달밤에 내려왔다가 견우에게 옷을 뺏기고 베나 짜는 직녀가 되어버리고 아들 둘을 낳고 살아도 신통치 않아 견우를 버리고 다시 하늘나라 '옥녀봉'으로 올라가버렸다는 내용은 황진이의 시에서 나타나는 말운의 네 글자 '玉梳後虛'에 함축되어 있는 것이다.

전국적으로 옥녀봉(玉女峰)이라는 봉우리 이름이 많다, 그 오리지날 프로토타입은 서경주 서라벌의 옥녀봉(玉女峰)이다. 현재 남아 있는 전국적인 옥녀봉(玉女峰)은 신라시대 때부터 내려오는 신화적인 봉우리들이라고 볼 수 있다.

그런 옥여봉마다 전설이 전해져 오는만큼 옥녀(玉女)는 신화적으로 '전국구' 여신이다. 그러나 그 전설들의 내용들은 여신숭배의 영향력을 약화시키려 옥녀를 남성의 영향력 하에 두는 이른바 '직녀화'의 과정을 밟은 흔적들을 볼 수 있다.

예를 들어 충북 제천시 강제동과 금성면 동막리의 옥녀봉은 바위 봉우리이며 그 봉우리에 서있는 소나무는 옥녀가 머리를 풀고 있는 형상으로 전해온다. 그곳 전설에 의하면 가뭄이 들면 옥녀봉에 올라 바위에 나 있는 직녀의 옥가락지 구멍이라는 작은 구멍에 새끼손가락을 집어넣으면 비가 왔다고 전하는 것은 옥녀 여신에 대한 신화적 원형이라 할 수 있다. 그런데 그곳에 전하는 또 다른 신화는 옥녀가 남자가 개입하여 오히려 남존여비화된 '직녀화' 현상의 전설을 보여주고 있다.

황진이 시에서 '玉梳後虛'의 머리빗는 이미지는 결국 견우직녀 신화에서도 직녀가 견우를 위하여 머리빗던 빗을 하늘에다 던져버리고 올라가버린 것으로 잠재하고 있는 것이라 하겠다. 반세기 전에 우리의 전통 가요에서 '옥녀' 스토리가 들어간 <원일의 노래>(먼 옛날을 회상하는 노래라는 뜻)라는 노래가 전해오고 있는데 '옥녀가'라 할만한 가사의 함축성이 다분히 신화적이다.

그 노래 가사는 어떤 면에서 옥녀에서 직녀화된 여신 숭배의 시대적 변천을 의미한 황진이 시의 '玉梳後虛'와의 계승판으로 느껴지는 것은 그 노래 속의 주인공 '옥녀(玉女)'가 돌아오기를 바라는 기원의 내용 때문이기도 하다. 제천 동막리 옥녀봉 전설에 나오는 '옥가락지의 맹세'가 이 노래 가사 속에서도 나온다.

<원일(遠日)의 노래>

손가락을 걸면서 약속한 순정

옥녀(玉女)야 잊을소냐 헤어진 운명

차가운 밤 하늘에 웃음을 팔더라도

이제는 모두 잊고 내 품에 돌아오라

2. 덧없이 흘러간 세월이지만

앞으로 올 즐거운 내일을 믿고서

옥녀야 잊어다오 지나간 운명

내 몸이 변하였고 모두 다 비웃어도

다시는 안떠나리 내 품에 잠들어라

뒷동산 옥녀, 손가락 걸던 옥녀, 떠나간 옥녀, 차가운 밤하늘의 옥녀, 돌아오기를 바라는 옥녀에 대한 이 노래는 어쩌면 견우직녀 신화에서 견우가 보름달밤에 불렀을 노래로 보이지 않는가? '차가운 밤하늘에 웃음을 팔더라도'라고 표현하여 마치 홍등가라도 간 것처럼 표현했지만, '밤하늘'로 올라간 직녀의 이미지가 남아 있다.

이러한 옥녀의 노래가 더욱 세속화 과정을 밟은 노래가 <홍도야 울지마라>이다. 그러나 세속화의 길을 가고 개명까지 한 '옥녀' 홍도의 직위는 이제 연인이나 아내로서도 아닌 '오빠'의 도움을 받아야 하는 '꽃바람을 파는' 여자로 전락시켜져 있다.

<홍도야 울지마라>

1. 사랑을 팔고사는 꽃바람 속에

너 혼자 지키려는순정의 등불

홍도야 울지마라 오빠가 있다

아내의 나갈 길을 너는 지켜라

2. 구름에 쌓인 달을 너는 보았지

세상은 구름이요 홍도는 달빛

하늘이 믿으시는 네 사랑에는

구름을 거둬주는 바람이 분다

아내의 길을 버린 직녀처럼 묘사된 홍도는 다시 '아내의 길을 지키기'를 호소하는 견우의 호소의 내용을 '오빠'가 대신 하는 표현으로 나타나 있다. 그래도 그렇게 더욱 속화된 <홍도야 우지마라>에서의 홍도는 아직도 신화적인 '달'이 되어 남아 있는 것을 볼 수 있다.

"사랑을 팔고사는 꽃바람"을 휘날리는 홍도는 붉은 복숭아 홍도(紅桃)이다. 신화의 잔재로 보자면 신라의 여신 옥녀봉 아래에 동짓날 태양의 길에 묻힌 선덕여왕처럼 위대하고 거룩한 여신의 후광이었던 신선녀 선도성모(仙桃聖母)의 선도(仙桃)는 이렇게 오늘날 꽃을 파는 홍도(紅桃)가 되어 있다.

나는 '서거정'이 되어, '견우'가 되어, '오빠'가 되어 이렇게 기나 긴 시리즈 글로 홍도(紅桃)가 다시 선도(仙桃)로 돌아오기를 노래하고 있다.

불두에 남아 있는 소라조개머리 나발(螺髮)처럼 여신이 나타나는 암초에 달라붙는 따개비 조개들 위로 파도들이 세례를 하는 해중능 위에서 새해(동지)의 해가 뜨면 서라벌을 지나 그 해는 멀리 첨성대 하늘 우물 위를 지나 옥녀봉 너머로 지게 된다. 그 해의 길은 다시 한 해 후에서야 같은 길을 가게 된다. 옥녀는 그래서 해중능 위를 철썩이며 세례(洗禮)를 하는 감은사 앞바다의 파도소리를 귀 기울이며 '잉태'의 한 해를 기다리고 있는 것이다.

'황진이의 직녀의 허무'를 지나 '옥녀봉의 옥녀(玉女)의 약속'을 저버린 '꽃파는 홍도(紅桃)'가 다시 서라벌의 옥녀봉으로 돌아오기를 바라면서 반월성 아래 쪽 동짓날 해뜨는 곳에 누워 있는 선덕여왕이 다시 옥녀가 되어 일어나기를 그래서 바라는 것이다.

그때는 홍도(紅桃)가 아닌 선도(仙桃)의 선도성모(仙桃聖母)로 신화시대는 진정한 선도화(仙桃花)가 꽃이 피고 서라벌의 '올림푸스' 옥녀봉(玉女峰) 산상에서 넥타르를 마시며 신라의 신화를 다시 노래하게 될 것이다. 경주의 첨성대는 그 모양이 우물이다.

서라벌의 옥녀는 첨성대 우물로 들어가 '성조황고(聖祖皇姑)' 여신으로 반월성에 '강림'했다. 고려시조신화에서 왕건의 3대조 작제건의 부인 용녀(龍女)가 우물 안으로 들어가 바다로 갔다는 그녀가 들어간 우물은 어느 우물을 모델로 한 신화일까? 첨성대 우물이다.

신라의 용녀 옥녀 여신이 옥녀봉 '하늘'에서 첨성대 우물 안으로 들어가서 옆으로 빠져 나가 '성조황고(聖祖皇姑)' 여신 즉 선덕여왕이 되었다. 그래서 선덕여왕은 그녀의 살아생전 옥녀봉에서 동짓날 해돋는 방향으로 바라보이는 반월성 사이에 첨성대를 친히 지었고, 그녀는 반월성 아래쪽에 스스로 정한 향동지일출(向冬至日出) 선상에 선덕여왕릉으로 묻혔다. 바다로 통하는 첨성대의 옆문은 반월성을 끼고 물도리동으로 흐르는 남천 바로 옆에 있다.

<삼국유사>에서 해중능 바위섬에서 진평대왕에게 옥대를 바친 신룡(神龍)은 '성조황고(聖祖皇姑)' 선덕여왕이었다.

선덕여왕은 진평대왕의 맏딸이었다. 그녀가 진평대왕에게 '신룡'으로 나타나 잉태한 곳이 그 해중능 바위였다.

'성조황고(聖祖皇姑)' 선덕여왕 여신은 그래서 첨성대 우물 속으로 들어가 해중능 바다로 돌아갔다. 문무대왕이 해중능으로 가기 전의 일이다. 그녀는 그곳에서 다시 신룡(神龍)이 되었다. 가끔은 해중능 위에 앉아 머리를 감고 빗질을 하면서 신룡(神龍)으로 나타났을 것이다.

그 얼마 뒤 문무대왕이 삼국을 통일하고 해중능으로 가 그의 조상이자 바다의 여신 '성조황고(聖祖皇姑)' 선덕여왕의 품으로 돌아간 것이다.

(06/19/09 오두)

'역사관련 글들 > 한국사관련 글들' 카테고리의 다른 글

| 탐라, 탐모라,제주,대만....담로라는 것은... (0) | 2009.07.10 |

|---|---|

| [스크랩] 고려의 국경선을 지도로 대답하는 몇가지 사례 (0) | 2009.06.30 |

| [스크랩]신라의 선도성모와 수메르문명의 이난나(Inanna)여신 (0) | 2009.06.26 |

| [스크랩]신라명신에 대해서 (0) | 2009.06.26 |

| [스크랩]선덕여왕과 바다의 신, 그리고 그 바다의 주인공 (0) | 2009.06.26 |