백제출신 왕비 화신립 왕후

|

고닌왕은 제38대 덴지(天智·661∼671재위)왕의 친손자로, ‘일본서기’에 따르면 덴지왕은 백제가 망한 663년, 일본 규슈에서 구원군 25만명을 징발해 백제 땅 백촌강으로 파병한 인물이기도 하다. 간무왕은 일본 나라의 왕실에서 즉위한 다음 날인 781년 4월4일 조칙을 내려 어머니 ‘화신립부인’을 ‘황태부인’(皇太夫人)으로 위계를 높였으며 4월27일엔 어머니를 ‘정3위’(正三位)로 가서(加敍)하는 효심을 발휘했다. 이때는 백제가 망한 지 약 120년을 헤아리는 시기였다.

이 무렵에 일 조정에서는 백제는 물론 신라, 고구려 등 삼국 음악과 당나라 음악이 아악(雅樂·왕실 음악)으로 사용됐다. 왕실 음악기관인 아악료(雅樂療) 또한 백제·신라·고구려·당 음악을 각각 연주하는 악사 4인과 악생 20인으로 구성돼 있었다. 이들 중 왜의 명칭을 가진 음악가가 전혀 없었다는 점에서 당시 궁중 음악원의 주 구성원은 한반도 고대 음악을 전공한 삼국인들이었던 것으로 추정된다.

일본 도쿄 황거(왕궁)의 궁내청 악부(樂部·왕실 제사음악 담당부서)의 아베 스에마사(安倍季昌) 악장보(樂長補)는 그의 저서에서, “일본 왕실로 가장 먼저 건너온 음악가는 554년 백제의 시덕삼근(施德三斤) 등 4명이었다. 이어 593년 고구려 음악가도 건너왔다(‘雅樂がわかる本’ 2000)”고 했다. 당시는 백제 성왕이 일본에 불교를 한참 포교하던 시기였던 점을 감안하면 백제의 왕실 음악이 일본 왕실로 고스란히 이식됐다는 주장도 과언이 아니다.

|

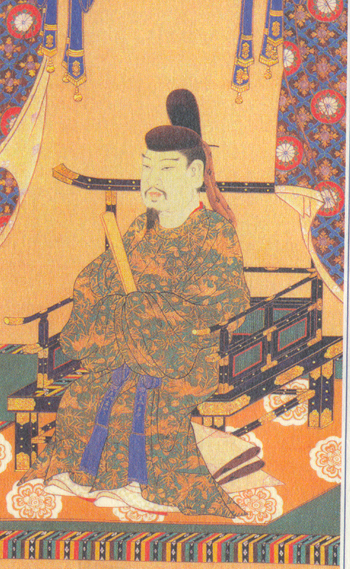

| ◇화신립 황태후의 아들인 간무 일왕의 초상. |

간무왕 당시의 역사 기록을 보면 일본 조정에서는 상당수 백제인들에게 ‘야마토노아손’(和朝臣)이라는 백제 무령왕의 왕족 성씨를 붙인 조신(朝臣)들의 벼슬을 부여했다. 어떤 문헌에서는 ‘구다라노아손’(百濟朝臣)이라는 명칭까지 내렸다. 이는 일 왕조가 백제인 왕족들로 채워져 있음을 적극적으로 과시했다는 증거로 해석된다. ‘속일본기’에 따르면 간무왕 때 조정 요직은 대부분 백제 왕족들이 차지하고 있었으며 이들이 승진 등 인사에서 우대받았음이 상세하게 기록돼 있다.

이에 간무왕은 나라 땅 선주민 세력 등으로부터 질시와 견제를 받아 훗날 현재의 교토부(京都府) 지역으로 두 번씩이나 왕도를 천도하기에 이른다. 교토산대 일본문화연구소장 이노우에 미쓰오(井上滿郞) 교수는 지난해 펴낸 ‘천무천황(桓武天皇)’이라는 저서에서 “당시엔 방화사건이 빈발했으며, 간무천황은 그의 천도를 반대하는 세력을 축출하거나 그들로부터 떠나기 위한 정치적 목적에서 천도한 측면이 컸다”고 분석했다. 간무왕은 나라를 떠나 ‘나가오카경’(長岡京·지금의 교토부 나가오카쿄시 등 지역)로의 첫 번째 천도에 이어 794년 오늘의 교토시 지역인 헤이안경(平安京)으로 두 번째 천도를 감행했다.

필자가 화신립 왕후의 릉인 오에노미사사자(大枝陵)를 처음 찾아간 때는 2002년 1월6일이었다. 대지릉은 교토시 서부 외곽 산간 주택가의 ‘이세코산’이라 불리는 언덕 위에 자리 잡고 있다. 이 능을 찾는 데 이틀을 헤맸다. 일본 교토의 관광 안내 책자나 관광 지도 어디에도 대지릉의 위치나 설명이 나와 있지 않았기 때문이다. 왕실 관할 능은 일 왕실이 오늘날까지 엄격하게 관리·홍보하고 있음에도 유독 대지릉만은 외부에 알려진 바가 거의 없다. 인근 주민들조차 막연히 “산위의 능에 안치된 이는 간무천황의 모후” 정도로 알고 있을 뿐이다. 이러한 사정에서 고닌왕의 왕비이자 간무왕의 어머니인 화신립 황태후가 백제 왕족이라는 사실을 알고 있는 주민을 만나기란 기대하기 힘든 일일지도 모른다.

화신립 왕후의 아버지는 백제가 나당연합군의 침공으로 멸망한 660년 왜로 망명해 조신이 된 화을계공이다. 당시 일본을 통치하던 38대 덴지 왕은 백제를 돕고자 구원군을 파병했으나 이들 대부분은 전사했고, 패잔병들이 백제 유민들과 함께 귀환했다. 당시 역사서인 ‘일본서기’(덴지 2년 9월7일)는 그때의 상황에 대해 “구다라의 주유성(州柔城)은 당에게 항복했다. 이때에 나라 사람들은 서로 말하기를 ‘주유성이 함락되었소. 어찌할 도리조차 없어요. 백제라는 이름은 오늘로 끝장났소. 조상 묘소에도 두 번 다시 찾아갈 수 없게 되었어요’”라고 기록했다.

이 무렵 덴지왕은 일본으로 건너온 백제 유민 중 왕족을 일 오아실에서 함께 살도록 배려했다. 또한 665년에는 백제 유민 400여명에게 오우미(近江)의 간자키(神崎) 지역에 토지와 주택 등을 마련해주기도 했다. 그로부터 2년 뒤 덴지 왕은 오우미땅으로 왕궁을 옮기기까지 한다.

|

| ◇일본 교토시 서부 이세코산 언덕에 위치한 화신립 황태후의 왕릉, 대지릉 전경. |

백제 유민 때문에 왕이 천도까지 감행하자 왕도였던 나라(奈良) 주민들은 덴지 왕을 풍자하는 노래를 부를 정도로 크게 반발했다. 그만큼 덴지 왕은 백제 유민들을 우대했다. 화을계공의 딸 화신립은 왕실의 제6왕자이자 덴지 왕의 친손자인 시라카베(白壁) 왕자(제49대 고닌왕)와 결혼했다. 이들 사이 태어난 큰 아들이 야마베(山部) 왕자이며 훗날 그는 50대 간무왕이 된다.

시라카베 왕자는 61세가 돼서야 왕위에 등극, 고닌 왕이 됐다. 일본 역사서 ‘속일본기’는 화신립 왕후가 789년 1월14일 서거 후 시호를 받은 기록과 함께 왕후의 생애를 다음과 같이 상세하게 전하고 있다.

“연력 8년 1월14일, 중납언. 정3위의 후지와라 조신 오구로 마로(小黑麻呂)는 뢰인(왕실 조상들에게 축문 등을 올리는 관리)을 대동하고 와서 황태후 영전에 천고지일지자희존(天高知日之子姬尊)이라는 시호(諡號)를 바쳤다. 1월15일 황태후를 오에산릉(大枝山陵)에다 모셨다. 황태후의 성은 화씨이고 이름은 신립이며, 조정 벼슬 정1위인 화을계의 딸이다. 어머니는 조정의 벼슬 정1위인 오에조신 마이모(眞妹)이다. 황태후 조상은 백제의 무녕왕의 자식인 순타태자로부터 나왔다. 덕망 넘치는 품위를 갖춘 우아한 모습의 황태후는 젊은 날부터 그 평판이 높았다. 고닌천황이 즉위하기 전 정부인으로 결혼했다. 황후는 금상(당시의 간무왕/필자주), 사와라친왕(早良親王), 노토내친왕(能登內親王)을 낳았다.

호키(寶龜·770∼780재위/필자주) 연간에 성씨를 ‘다카노 조신’(高野朝臣)으로 바꿨으며 금상이 즉위하자 황태부인으로 존칭하게 되었다. 연력 9년(790)에는 거슬러서 황태후(皇太后)라는 칭호를 추서하였다. 백제의 옛조상인 도모왕(都慕王·고구려 주몽/필자주)은 하백(河伯·강물의 신/필자주)의 딸이 태양(太陽)의 정(精)에 감응하여 그 몸에서 태어났다.(‘삼국유사’에서 하백의 딸 유화부인이 천신의 아들신 해모수와의 사이에 알을 낳았고, 항상 햇빛이 이 알을 쫓아 다니던 끝에 알에서 탄생한 것이 주몽이었다/필자주) 황태후는 그 후손이다.(주몽은 고구려의 시조 동명성왕인 동시에 백제 건국의 시조 온조왕의 친아버지이다. 따라서 ‘속일본기’에서는 주몽을 백제의 옛조상이라고 일컫고 있다/필자주). 그 때문에 천고지일지자희존이라는 시호를 바쳤던 것이다”

|

| ◇황태후의 묘 편액. |

일본 왕실에서 펴낸 역사서에서 왕후에 관해 이렇듯 상세하게 설명하는 것은 지극히 이례적인 일로, 최상의 예우를 갖추기 위함으로 해석된다. 물론 헤이안 문화시대를 활짝 연 위대한 일본 영웅, 간무왕에 대한 숭상과 함께 간무왕의 생모에 대한 효심의 상징으로 풀이되기도 한다. 간무왕은 생부 고닌왕의 묘소를 782년 1월7일, 그가 즉위할 당시 왕도였던 나라의 서편 산속에 위치한 소에가미군(添上郡) 히가사(日笠)의 전원동릉(田原東陵)에 꾸몄다.

그러나 그로부터 8년 뒤 어머니가 서거하자 그가 통치하던 왕도 나가오카경에서 가까운 오에산릉(현재의 교토시 사이코쿠)에 안장했다. 이 곳은 간무왕의 외가가 터를 잡은 지역이었으며 어린 그가 성장한 곳이기도 했다. 간무왕은 806년 서거해 헤이안경 남쪽 교외 산속 가시와바라노 미사사자(柏原陵)에 묻혔다.

|

| ◇홍윤기 한국외대 교수 |

훗날 1158년 일본에서 편찬된 고대문헌(‘袋草子’)을 통해 간무왕의 할아버지였던 고닌왕이 백제 왕족으로 밝혀진 점을 감안한다면 일본의 문화 제왕 간무왕은 어머니와 아버지 모두로부터 백제인의 피를 물려받은 순수 백제인이었던 셈이다.

한국외대 교수

출처 : 전혀 다른 향가 및 만엽가

글쓴이 : 庭光散人글돋先生 원글보기

메모 :

'History-NEWS > History-NEWS' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 진지를리(고대 사말)에서 새로운 비문 발견! (0) | 2008.09.02 |

|---|---|

| [스크랩] 기원전 6천전의 통나무배 발견된 창녕 비봉리 신석기 유적 (0) | 2008.08.27 |

| [스크랩] 부산에 집결하는 고대중국 청동기와 옥기 (0) | 2008.08.27 |

| [스크랩] 포항 용흥동서 신라시대 대형 목곽묘 발굴 (0) | 2008.08.27 |

| [스크랩] 거란,우리역사에 지대한 영향을 끼친 족속,현재 중국 다얼족이라는 학설 (0) | 2008.08.27 |